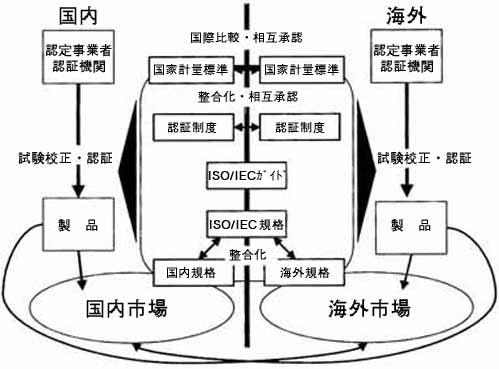

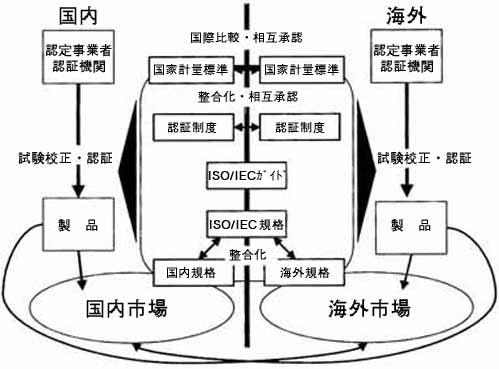

相互承認とone stop testingの考え方(イメージ図)

|

参考資料4

|

計量標準の国際化に対する要請を踏まえ、相互承認協定の締結が急がれている。グローバルMRA(Global Mutual Recognition Arrangement=国際相互承認協定)は、メートル条約加盟国間において、国家計量機関による国家計量標準の同等性の承認及び校正証明書を相互に承認することを目的とし、国際度量衡局が策定したものである。

経済のグローバル化に伴い、計量標準の分野においても、相互承認が世界的に求められている。また、我が国においても1998年6月に策定された前報告書「我が国の知的基盤の充実に向けて」において、相互承認の促進が求められているところである。これら諸情勢を鑑み、1999年10月に開催された第21回国際度量衡総会において各国代表者が相互承認協定であるグローバルMRAに調印した。日本からは計量研究所が標準研究所(計量研究所、物質工学工業技術研究所、電子技術総合研究所、通信総合研究所)の4所を代表し署名した。これまでの経緯は、次のとおりである。

| 1995年 |

10月

|

第20回国際度量衡総会において、グローバルMRA原案作成を決定 |

| 1997年 |

2月

|

第1回国家計量標準研究所長会議において事務局より原案を提示 |

|

8月

|

各国との意見を踏まえて事務局ドラフトの提示。国際度量衡局は、加盟各国、地域組織であるAPMP(アジア太平洋計量計画)、EUROMET(欧州計量会議)、NORAMET(北米計量会議)及びEAL(欧州試験所認定会議)の各委員長との意見調整を実施。 | |

| 1998年 |

2月

|

第2回国家計量研究所長会議において仮署名 |

| 1999年 |

9月

|

日本国内4標準研究所(計量研究所、電子技術総合研究所、物質工学工業技術研究所、郵政省通信総合研究所)において署名の申合せ。 |

|

10月

|

第21回国際度量衡総会において38ヶ国が本署名 |

協定は2つのパートから構成され、それぞれ国家計量標準の同等性を承認すること(パート1)及び国家計量機関による校正証明書を相互に承認すること(パート2)を規定している。署名者はパート1のみに参加してもよいし、パート2も含めて参加することもできる。

相互承認の技術的基盤は、基幹比較や品質システムの第三者認証などによって確保されるものとし、具体的には以下のような規定が盛り込まれている。

| ・ | 同等性は国家計量機関間の基幹比較(Key comparison)によって確保される。 |

| ・ | 基幹比較は、国際度量衡委員会の各諮問委員会(注)及び地域計量組織(APMP,EUROMETなど)が管理する。 |

| ・ | 国家標準の比較のため、国際比較から導かれる基幹比較の乖離の程度で、国家標準の同等性の程度を量的に示す。 |

| ・ | 国家計量標準研究所は、ISO/IECガイド25(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)又はそれと同等の品質システムが要求される。 |

| ・ |

第三者認証の無い機関(自己適合宣言の場合)については、文書提出とピアレビューが実施される。 |

|

|

相互承認とone stop testingの考え方(イメージ図)

|