|

参考資料5

|

経済のグローバル化が進展する中で、市場に対して安定的な計量標準の開発・維持・供給、及び、国際的な制度調和が望まれている。特に、世界貿易との関係が深い日本企業にとっては、one

world-wide Regulation(各国強制法規の調和)、one world-wide Written Standards(国際規格との整合)、one

world-wide Accreditation(相互認証の推進)のためには、one measurement system based on world-wide

Traceability(国際的なトレサビリテフィの確保)を通じた制度構築が不可欠である。

これについては、1998年6月に策定された前報告書「我が国の知的基盤の充実に向けて」において、我が国産業界の製品・サービスの品質向上、国際競争力の強化等の観点からも指摘された。また、報告書は、計量標準の国際化に対する要請を踏まえ、計量標準に関する相互承認の促進が強く求められていた。

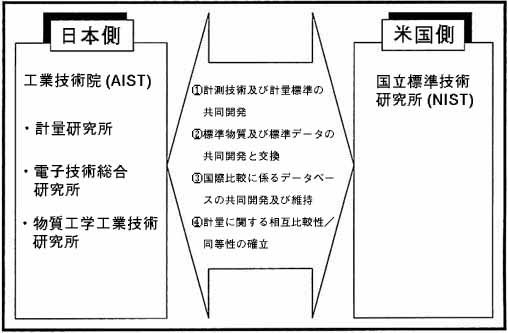

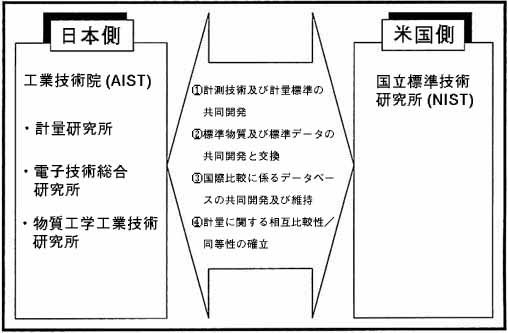

このため、1998年8月、日本側のNIST(※7)訪問を契機として、産業界と最も関係の深い米国との間で、日米間での実施取決め「計測及び計量標準の分野における協力に関する日本国通商産業省工業技術院(AIST)とアメリカ合衆国商務省国立標準技術研究所(NIST)との間の実施取決め」作りが日米双方で始まった。本実施取決めは、日米科学技術協力協定の下で実施されるもので、東京において、本年11月2日、NISTのカマー所長と梶村工業技術院長との間で署名が行われた。

(※7)NIST(National Institute of Standards and Technology;国立標準技術研究所):米国商務省の研究所(所在地:ワシントン、ボルダー)で、職員4550名(1250名は客員研究員)、予算規模950億円(1998年)の米国を代表する国立研究所。97年、ノーベル賞学者(Dr. William Phillips)を輩出。

計量標準に関する相互同等性の確立を図るとともに、計量標準、標準物質の研究協力を推進していくものであり、実施対象となる研究所は、米国は商務省のNIST、日本は工業技術院の計量研究所、電子技術総合研究所、物質工学工業技術研究所の3機関である。

なお、協力の分野は相互に関心を有する分野で、本実施取決めでは次のような共同研究を含むことを予定している。

(1)計測技術及び計量標準の共同開発

(2)標準物質及び標準データの共同開発と交換

(3)国際比較に係るデータベースの共同開発及び維持

(4)計量に関する相互比較性/同等性の確立

|

|

計量標準分野における日米協力に関する実施取り決め(イメージ)

|