気象を観測して災害を未然に防ぐ

日本全国を網羅した気象観測情報網

災害対策から産業活動にまで広い分野で活用

年々増加する異常気象

近年、異常気象が日本のみならず、世界各国で記録されている。大規模な洪水や土砂崩れを引き起こす大雨や短時間の集中豪雨(ゲリラ豪雨)、大型化する台風、竜巻、落雷、突風、砂漠化、冷夏、猛暑、異常乾燥など、過去に類を見ないさまざまな現象が、毎年どこかでおきている。

日本国内でも今夏だけで、中国地方、九州地方での豪雨災害があり、兵庫県や長野県でも爪痕を残している。それら異常気象への対策として、日頃からの防災意識と避難対策、さらに高精度・多機能な気象観測機器・装置を大いに活用して、災害に備えたい。

日本の気象観測の概要

日本の気象情報の元締めである気象庁の気象観測施設は、全国に約110ヵ所ある。それら設備で気圧、気温、湿度、風向、風速、降水量、積雪の深さ、降雪の深さ、日照時間、日射量、雲、視程(見通し)、大気現象等の気象観測を行っている。雲や視程、大気現象等は目視によって観測しているが、その他は地上気象観測装置によって自動的に観測を行っている。また特別地域気象観測所も設け、地上気象観測装置による自動観測のみを行っている。

温度の測定方法は、大まかに分けて接触方式と非接触方式がある。

これらの観測データは、注意報・警報や天気予報の発表等に利用されるほか、気候変動の把握や産業活動の調査・研究等で活用されている。

身近のものとして、アメダス(AMeDAS)がある。アメダスは「Automated Meteorological Data Acquisition System」の略で、「地域気象観測システム」のこと。気象状況を時間的、地域的に細かく監視するために、降水量、風向・風速、気温、日照時間の観測を自動的におこない、気象災害の防止・軽減に重要な役割を果たしている。現在、降水量を観測する観測所は全国に約1、300ヵ所あり、約850ヵ所(約21km間隔)では降水量に加えて、風向・風速、気温、日照時間を観測しているほか、雪の多い地方の約290ヵ所では積雪の深さも観測している。

天気を予想するためには、将来の大気の状態がどうなるか(低気圧や高気圧、台風などがどのように進み発達・衰弱するか)を予想しなければならない。気象衛星は現在の雲の状態を観測することはできるが、将来の大気の状態を予想することはできない。将来の大気の状態を予想するためには、まず現在の大気の状態がどうなっているのかを、世界中の観測データを使って求める。地球を取り巻く大気の状態が分かると、数値シミュレーション技術を用いて、数分後の大気の状態がどうなるかを求めることができる。それらの積み重ねの結果、明日の大気や一週間後の大気の状態を求めることができる。

災害対策

―はん濫・洪水編

河川の増水やはん濫などに対する自治体の水防活動の判断や住民の自主避難の参考となるよう、気象庁では、各河川を管理する国土交通省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行っている。

災害対策

―土砂災害編

道府県と気象庁は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時に、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、共同で「土砂災害警戒情報」を発表している。

暮らしや産業の 分野で利用される気象情報

降水量、風向風速、気温等の気象観測データは、天気予報や注意報・警報発表といった気象庁の業務だけでなく、国土交通省や都道府県、市町村の河川管理部門や運輸・電力供給等の機関において防災や交通の安全、業務の効率的な運用を図るうえでも必要不可欠な情報として利用されている。

気象庁の他にも、国や地方公共団体等により約2万ヵ所に及ぶ地点で気象観測が行われている。近年ではインターネットや携帯電話等を使って、自らの観測成果を積極的に公開する機関も多くなっている。

気象庁の観測は国際的な基準に基づいて行われ、その観測データは情報通信網を通じてリアルタイムで国内及び世界の国々に配信されている。

災害を未然に防ぐには、地域的にも観測内容でも、平常時からの継続的で密度が高い計測が重要であるとともに、計測データを活用できる仕組みができているかが決定的である。

近頃気になる天気の不思議

昨年頻発した雷雨や、今年の全国的な梅雨明けの遅れ、多発した豪雨は記憶に新しいところである。

こうした天候不順の背景には何があるのだろうか。

地球温暖化との関係

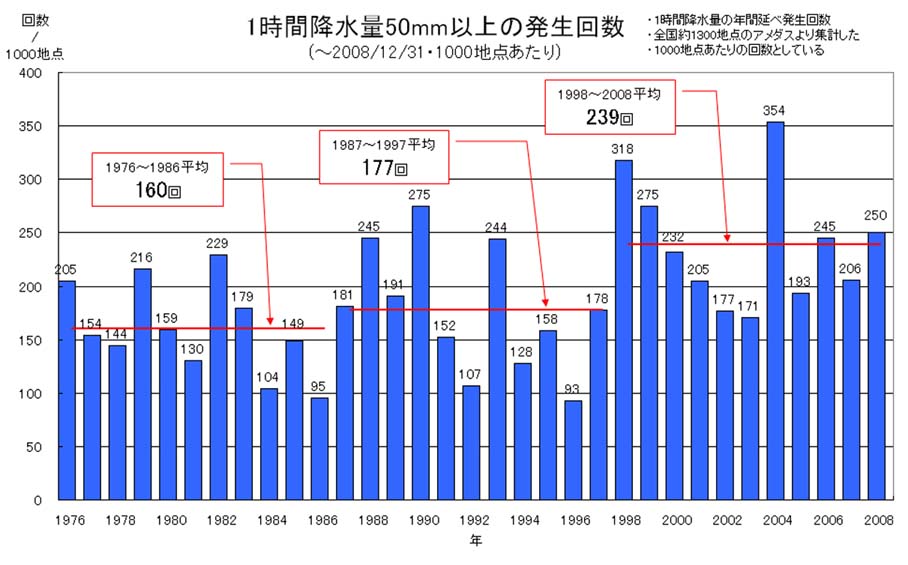

気象庁の提供する資料(図)で過去30年余りの1時間あたりの降水量50mm以上の発生回数を見ると、年ごとの回数の変動は大きいものの、平均すると短時間強雨の発生回数が増加傾向にあることがわかる。

原因のひとつとして、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化が影響している可能性が考えられる。これは空気の温度が高くなると、その中に含まれる水蒸気が多くなるからである。よって今後も長期的には雨の降り方が激しくなり、日雨量も多くなるのではないかという見方もある。

とはいえ、気象庁は、地球温暖化のような長期的な気候問題との関連を論じるには、統計期間も短く、現時点でこの増加傾向が地球温暖化の影響によるものかどうかは明らかではないとしている。

梅雨明けの遅れは「エルニーニョ」関与の声も

今年の梅雨明けの遅れ、7月下旬の大雨の直接的な原因は地球温暖化ではない。

気象庁によると、7月は気圧の谷が頻繁に南下し、梅雨前線の北上を阻止していた。また、太平洋高気圧が7月下旬に弱まったことから、梅雨前線を押し上げられなかった上、梅雨前線に向けて南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んだ。このため前線南側で大気が不安定になって、集中豪雨になったという。

太平洋高気圧の張り出しが弱まった原因については、南米ペルー沖の海面の温度が上昇する、エルニーニョ現象との関連が指摘されている。

気象観測に活躍する計器類

風車型風向風速計

風車型風向風速計は流線型をした胴体に垂直尾翼と4枚羽根のプロペラが取り付けられている。垂直尾翼により風が吹くとプロペラが風上に向くように回転し胴体の向きからは風向が、プロペラの回転数からは風速がわかる仕組みになっている。

■風向と風速の表し方

風向とは風が吹いてくる方向をいい、北を基準に全周囲を16または36に分割して、16方位、36方位で表す。風速は単位時間に大気が移動した距離をいい、測定値は0・1m/sの位まで表す。

風向・風速はたえず変化しているため、一般的には観測時刻の前10分間の測定値を平均し、その時刻の平均風向・平均風速とする。

瞬間風向・瞬間風速とはある時刻における風向・風速をあらわし、1日の瞬間風速の最大値を日最大瞬間風速という。一方、10分間平均風速の最大値を日最大風速という。最大瞬間風速と平均風速の比を「突風率(ガストファクター)」といい、突風に対する防災の指標となっている。

電気式温度計

電気式温度計には、白金抵抗温度センサが使用されている。温度に対する白金の電気的な抵抗値の変化を測定することで温度を測定する。

■白金抵抗温度センサ

白金抵抗温度センサは、通風筒内に取り付けられ、変換部に接続される。変換部では抵抗値を計測して温度に換算し出力する。

電気式湿度計

電気式湿度計には、高分子膜湿度センサが使用されている。高分子膜湿度センサは、相対湿度の変化に応じて高分子膜に含まれる水分の量が変化し、これにより誘電率が変化することから、相対湿度を測定する。

原理的には、高分子膜に電極を貼ってコンデンサを作ればこれが湿度センサとなり、高分子膜の誘電率の変化はコンデンサの静電容量の変化として測定される。実際のセンサの電極は極めて薄い金属の蒸着膜で、電極を通して高分子膜は水分を吸収・放出する。

■湿度センサと変換部

気式湿度計はセンサ部と変換部からなる。

センサ部は通風筒に設置され変換部とケーブルを介して電気的に接続される。変換部は湿度センサの静電容量を測定し、相対湿度に変換して出力する。

電気式気圧計

気圧計のなかには、電気をためるための2枚の板があり、この2枚の板の間は真空になっている。気圧が高くなると、この板の間の距離が縮み、2枚の板の電気をためる量が変化する。気圧が上がる(下がる)と、電気をためる量が増える(減る)ことを利用して電気をためる量をはかることにより、気圧を計算している。

転倒ます型雨量計

口径20cmの「受水器」に入った降水(雨や雪など)を「濾水器(ろすいき)」で受け、転倒ますに注ぐ。転倒ますは2つの「ます」がシーソーのような構造になっており、降水量0・5mmに相当する雨水が「ます」に貯まると反対方向に転倒して水を下に排出する。その転倒数を計測することによって「降水量」を知ることができる。

「降水量」とは、ある時間内に降った雨や雪などの量で、降水が流れ去らずに地表面を覆ったときの水の深さ(雪などの固形降水の場合は溶かして水にしたときの深さ)。

寒冷地では、ヒーターにより雪を溶かしてから降水量を測るようにしている。温水式及び溢水式と呼ばれる雨量計がこれにあたる。

|